核心内容:

- 东方空间成立于2020年,总部位于山东烟台,并在北京亦庄设立研发中心,由航天、材料、制造领域专家联合创立

- 首款固体火箭"引力一号"首飞成功,创下全球最大固体运载火箭及我国民商火箭运力新纪录

- 正在研发液体可回收火箭"引力二号"和"引力三号",计划通过高运载能力和可回收技术将发射成本降至猎鹰9号水准

源自 |蓝色的红海蓝色的红海 2025-07-23 20:43

今天我们继续来聊我国的民营火箭公司中的“东方空间”,相对于前面聊的蓝箭航天,它的成立时间要晚一些,在2020年。总部位于山东烟台,并在北京亦庄设了研发中心。

东方空间由布向伟、姚颂、巍凯等多位来自航天、材料、制造等领域的专家共同创立。 创始人兼CTO布向伟拥有25年以上的火箭研制与型号管理经验,曾任长征十一号火箭的总体设计师;联席CEO姚颂是90后创业者,曾创办AI芯片公司深鉴科技,后被赛灵思收购(还被称一些网友称为中国马斯克); 其首席运营官巍凯则是长征十一号运载火箭的项目办主任。

当时SpaceX首次实现盈利,其猎鹰9号可回收火箭实现了低成本发射,且运力强大,对于我国的民营火箭公司来说是一个巨大的挑战。

同时,我国也向国际电信联盟申请了一万多颗卫星星座。

东方空间看到了这些,确实,在民营火箭行业中,运载能力和发射成本非常重要。

于是,东方空间制定了“聚焦大火箭”的策略。通过打造高运载能力的火箭来降低单位成本,以便在激烈的市场竞争中占据优势。据其官方消息称,火箭的运载能力每提升一倍,平均成本就能下降大约20%。

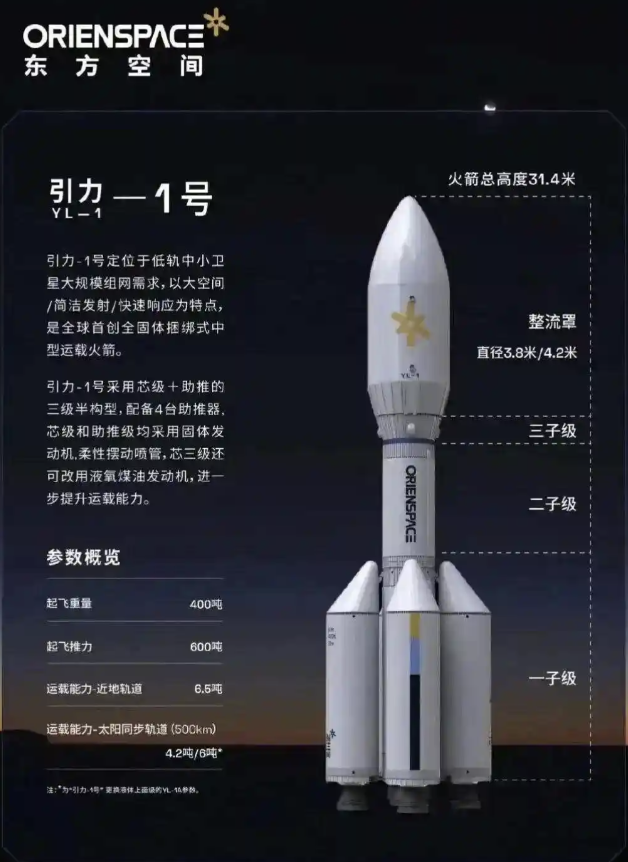

东方空间首款自主研制的运载火箭“引力一号”就是一个大火箭。

它采用全固体捆绑式三级半构型,总长度30米,整流罩的直径是4.2米,起飞重量400吨,起飞推力600吨,其近地轨道轨道运载能力达到了6.5吨,500公里太阳同步轨道运载能力达到了4.2吨。

2024年1月11日,引力一号首飞成功,将三颗卫星送入了预定轨道,创造了全球最大固体运载火箭以及我国运力最大的民商运载火箭的纪录。

“大火箭策略”确实在运载能力和发射成本上有显著优势。

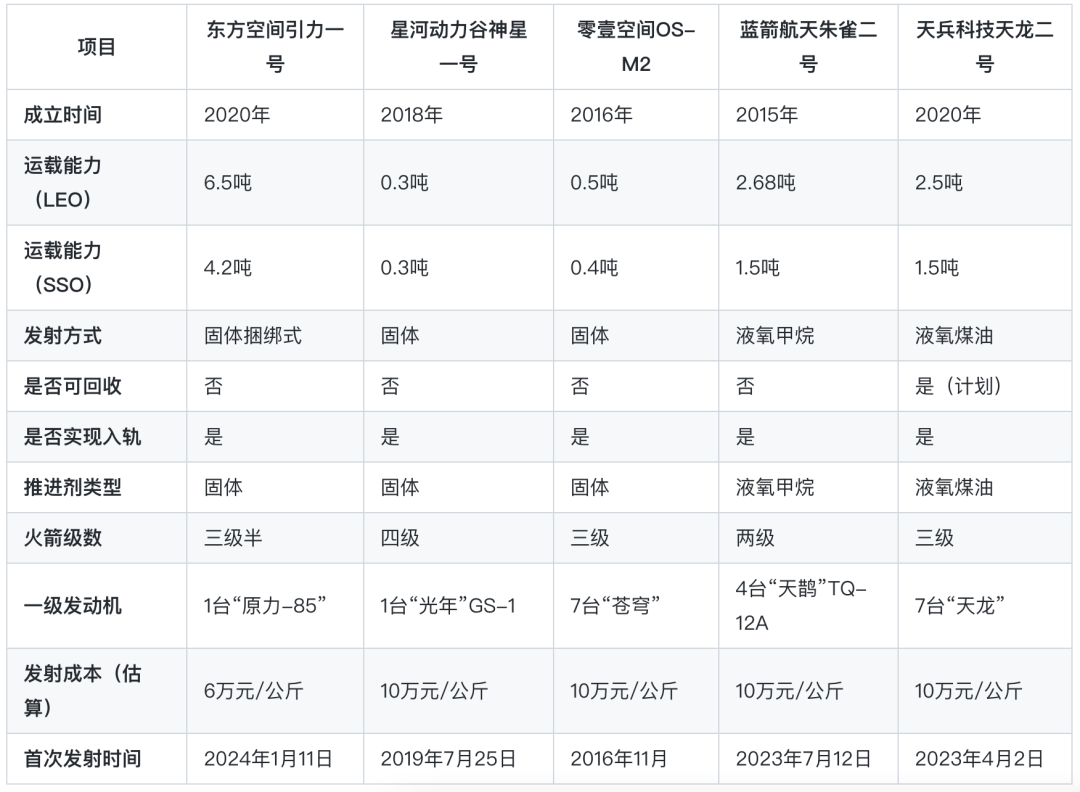

我们来看一下“引力一号”与其他民营火箭公司产品的对比:

(“引力一号”的发射成本大约在6万元/公斤,比其他公司的大约十万元/公斤显著降低。)

凭借这一创举,东方空间获得了6亿元的B轮融资,这轮融资大致由梁溪科创产业母基金(博华资本管理)、申银万国投资、洪泰基金、新鼎资本等新机构投资,老股东山行资本、民银国际、鼎和高达等继续加持。 此次融资将用于“原力-85”百吨级液氧煤油发动机研发与生产工作,以及“引力二号”中大型可回收液体运载火箭的研制。

是的,光做固体火箭肯定是不行的,液体火箭才能实现可回收技术,才能把成本进一步降低。(这些在之前的文章中都有讲到,小伙伴们可以回去看下火箭系列。)

东方空间当然懂得这一点,他们也在对液体可回收火箭做积极的研发。

东方空间因创立时间晚,就没有蓝箭航天等先创立的公司有经验,液体火箭方面的研发就比前辈们落后一些。 跟之前说的蓝箭航天一样,东方空间用的也是自研的发动机,只不过他们用的是液氧煤油。

其“引力二号”就是液体可回收火箭。

引力二号采用的是“原力-85”液氧煤油发动机。它是东方空间为中大型可回收液体运载火箭量身打造的核心动力系,是他们重点研发的百吨级发动机,具备高推力、可重复使用等优点。

“原力-85”的地面推力为85吨,真空推力95吨,真空比冲325秒,推力的调节范围为: 50%-110%(只有液体火箭才能实现推力调节,进而实现可回收,在前文有详细讲述)。

“引力二号”的芯一级将采用9台“原力-85”发动机,芯二级则采用1台“原力-85”真空版发动机,以满足火箭回收的动力需求。

当然,“引力二号”还是延续高运载能力降低成本的策略,它的近地轨道运载能力将达到21.5吨,是“引力一号”的三倍左右,远超当前国际主流的商业火箭的运载能力,能够满足大型卫星互联网组网、高轨发射等多样化的需求。

结合可回收技术(一子级预计重复使用次数不少于30次),引力二号的发射成本有望降至马斯克的猎鹰9号的水准。

“引力二号”在24年4月正式发布,预计要到今年年底才具备飞行能力,到29年才能实现稳定的商用。而“引力三号”运载能力将达到61吨,实现整箭回收,可用于深空探索,预计于27年才能实现首飞。

今年,东方空间液体火箭总部落户无锡,预计总投资30亿元,离杭州还是很近的,有机会可以带我家队长前去参观。

如果要用简单的描述记住东方空间,我们可以用两句话来提炼精华:

“首创全球最大固体运载火箭。”

“聚焦大火箭,用高运载和可回收降低成本。”